Новости в области разработки инновационных лекарств

Дайджест №29 (октябрь 2025)

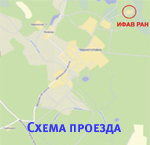

Подготовлено Отделом информации ИФАВ РАН

1. Разработка Зонгертиниба для лечения HER2-мутированного немелкоклеточного рака легких

The development of Zongertinib for HER2-mutant NSCLC

Danielle Brazel et al.

Critical Reviews in Oncology/Hematology 2025, 215, 104896

Рак легких является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований с самым высоким уровнем заболеваемости и смертности во всем мире, а немелкоклеточный рак легких составляет около 85%. Немелкоклеточный рак легких представляет собой один из подтипов рака легких, который отличается от мелкоклеточного рака легких видом опухолевых клеток под микроскопом. Немелкоклеточный рак легких с мутацией HER2 исторически характеризовался худшим прогнозом по сравнению с другими формами немелкоклеточного рака легких и представляет собой неудовлетворенную клиническую потребность. Пациенты с немелкоклеточным раком легких с мутацией HER2 чаще всего получают химиотерапию с использованием двухкомпонентных препаратов платины. Медиана общей выживаемости составляет 12 месяцев при использовании только химиотерапии. Таким образом, разработка эффективного препарата с надежным проникновением в мозг имеет ключевое значение. Зонгертиниб – это биодоступный при пероральном приеме селективный ингибитор тирозинкиназы HER2, который ковалентно связывается с рецепторами HER2, включая мутации exon20ins. В клиническом исследовании BEAMION-LUNG-1 фазы 1 оценивалась эффективность зонгертиниба в различных популяциях пациентов с немелкоклеточным раком лёгких с мутацией HER2, включая опухоли, рефрактерные к двухкомпонентной химиотерапии препаратами платины и/или конъюгатам антител к HER2. Зонгертиниб применялся в суточных дозах 120 и 240 мг. При промежуточном анализе оптимальной дозой была выбрана доза 120 мг в сутки. Всего лечение проходили 105 пациентов. В когорте 1 (неплоскоклеточный немелкоклеточный рак лёгких с мутацией HER2-TKD), получавшей лечение в дозе 120 мг в сутки, медиана возраста составила 62 года (диапазон 31–81год), при этом преобладали пациенты без анамнеза курения (65%), а также пациенты женского пола (68%) и азиатского происхождения (53%). Большинство пациентов ранее получили первую линию терапии (57%) и только 9% ранее проходили терапию, направленную на HER2. Наиболее частым побочным эффектом при применении зонгертиниба была диарея (50%). По результатам испытаний сделано заключение, что зонгертиниб имел управляемый профиль безопасности и продемонстрировал предварительную противоопухолевую активность у пациентов с HER2-измененными опухолями, включая пациентов с HER2-мутированным немелкоклеточным раком лёгких. По результатам промежуточного анализа исследования BEAMION-LUNG-1 фазы 1 FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) присвоило зонгертинибу статус «прорывной терапии». 8 августа 2025 г. зонгертиниб был ускоренно одобрен FDA для применения у взрослых пациентов с ранее леченным, неоперабельным или метастатическим немелкоклеточным раком лёгких с активирующими мутациями HER2. Заключительный анализ исследования BEAMION-LUNG-1 при мутациях HER2 и продолжающееся исследование BEAMION-LUNG-2 предоставят новую ключевую информацию о развитии современных методов лечения пациентов с мутацией HER2 при немелкоклеточном раке лёгких.

2. Третья фаза клинического испытания ингибитора DPP-1 бренсокатиба при бронхоэктатической болезни

Phase 3 Trial of the DPP-1 Inhibitor Brensocatib in Bronchiectasis

Chalmers, James D et al.

New England Journal of Medicine 2025, 392, 1569-1581

Немуковисцидозная бронхоэктатическая болезнь – это тяжелое хроническое заболевание легких, при котором бронхи необратимо расширяются вследствие циклической инфекции, воспаления и повреждения легочной ткани. Это состояние характеризуется частыми обострениями заболевания легких, требующими антибактериальной терапии и/или госпитализации. Симптомы включают хронический кашель, обильное выделение мокроты, одышку и повторные респираторные инфекции, которые могут усугубить основное заболевание. Лечение часто фокусируется на использовании очищения дыхательных путей, мукоактивных средств и антибиотиков при обострениях. В последнее время выдвигается гипотеза, что ингибирование DPP-1 может быть потенциальным методом лечения заболеваний, опосредованных нейтрофильным воспалением, таких как немуковисцидозная бронхоэктатическая болезнь. Бренсокатиб – это исследуемый пероральный селективный обратимый ингибитор DPP-1, разрабатываемый для лечения немуковисцидозной бронхоэктатической болезни. Он является ингибитором дипептидилпептидазы 1 (DPP1), фермента, который активирует нейтрофильные протеазы, вызывающие воспаление и разрушение тканей легких. Принимается в виде таблеток и является первым в своем роде препаратом для данного заболевания. Ингибируя DPP1, бренсокатиб уменьшает количество активных нейтрофильных протеаз, тем самым снижая повреждение легких и воспаление. ASPEN – это продолжающееся глобальное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 3 фазы, разработанное для оценки эффективности, безопасности и переносимости бренсокатиба по сравнению с плацебо у пациентов с немуковисцидозной бронхоэктатической болезнью. В общей сложности 1721 пациент (1680 взрослых и 41 подросток) прошли рандомизацию и получали бренсокатиб или плацебо. В исследование включались пациенты в возрасте от 18 до 85 лет и клиническим анамнезом, соответствующим немуковисцидозной бронхоэктатической болезни (кашель, хроническое отделение мокроты и/или рецидивирующие респираторные инфекции), подтвержденным рентгенологическим исследованием с помощью компьютерной томографии грудной клетки, демонстрирующей бронхоэктатическую болезнь. Пациенты были рандомизированы (в соотношении 1:1:1 для взрослых и 2:2:1 для подростков) для приема бренсокатиба (10 мг или 25 мг) один раз в день или соответствующего плацебо в течение 52 недель с последующим 1-месячным перерывом в лечении. 12 августа 2025 г. FDA одобрило бренсокатиб (BRINSUPRI) как первое и единственное средство для лечения не связанной с муковисцидозом бронхоэктатической болезни. У пациентов однократное ежедневное применение бренсокатиба (10 мг или 25 мг) приводило к снижению среднегодовой частоты легочных обострений по сравнению с плацебо. Профиль безопасности был сопоставим с профилями, полученными в предыдущих исследованиях, новых проблем безопасности не выявлено, что подтверждает возможность использования аналогичных доз для взрослых. Результаты, полученные в ходе данного исследования, указывают на необходимость дальнейшей клинической разработки бренсокатиба для лечения немуковисцидозной бронхоэктатической болезни.

3. Навигация по ландшафту лечения болезни Альцгеймера: текущие стратегии и будущие направления

Navigating the treatment landscape of Alzheimer's disease: Current strategies and future directions

Tapas Kumar Mohapatra et al.

Ibrain 2025, 1–23

Болезнь Альцгеймера – это медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, ведущее к потере нейронов, характеризующееся проблемами с памятью, когнитивными нарушениями и поведенческими изменениями. Это наиболее распространенная причина деменции у пожилых людей, составляющая 60–80% и приводящая к умственным нарушениям. Фатальное прогрессирование болезни Альцгеймера на поздних стадиях вызывает широко распространенную атрофию мозга и наносит ущерб когнитивным и физическим функциям. Эта обширная нейродегенерация проявляется как серьезный глобальный спад, охватывающий память, язык и способности к рассуждению. Патологическое наступление прогрессирует в направлении ствола мозга и других критических областей, что приводит к физическим нарушениям, которые включают нарушение равновесия, трудности с координацией и проблемы с глотанием. Точная этиология болезни Альцгеймера остается неясной, что представляет собой существенную проблему для разработки профилактических или лечебных вмешательств. Это подчеркивает постоянную потребность в постоянных исследованиях, направленных на выяснение базовой патофизиологии болезни Альцгеймера и выявление новых терапевтических целей. В этом обзоре изучаются ограничения этих подходов и подчеркивается необходимость новых методов лечения, направленных на корневые причины. Также будет обсуждаться потенциал повторного использования существующих вмешательств и изучения новых путей лечения болезни Альцгеймера. GV-971 (олигоманнат натрия) является препаратом, способным регулировать деградацию бета-амилоида. Олигоманнат натрия представляет собой смесь кислых линейных олигосахаридов, выделенных из водоросли Ecklonia kurome, которая используется в Китае для лечения болезни Альцгеймера. Хотя механизм его действия неясен, один из предполагаемых вариантов заключается в том, что это соединение разрушает агрегаты бета-амилоида. Результаты 36-недельного клинического исследования показали, что GV-971 проявляет высокую эффективность в улучшении когнитивных функций, а частота нежелательных явлений сопоставима в группе лечения и группе плацебо. В 2019 г. GV-971 получил первое одобрение в Китае для лечения легких и тяжелых форм болезни Альцгеймера. Клиническое исследование фазы 3 было проведено с участием 818 пациентов в Китае, в результате чего в группе лечения участников с легкой и умеренной формой болезни Альцгеймера были выявлены более высокие когнитивные показатели, чем в группе плацебо через 4, 12, 24 и 36 недель. В августе 2020 г. в нескольких центрах по всему миру начато еще одно клиническое исследование олигоманната натрия фазы 3, в котором приняли участие 2046 участников с легкой и умеренной формами болезни Альцгеймера, которое продлится до 2025 г. Лечение, начатое на ранней стадии процесса заболевания, может остановить нейродегенеративный процесс. Поэтому исследования и клинические испытания должны включать разработку перспективных лекарств с четкой целью нацеливания на нейродегенерацию на доклинической фазе.

4. Перепозиционирование и перепрофилирование лекарств для эффектов, изменяющих течение болезни при болезни Паркинсона

Drug Repositioning and Repurposing for Disease-Modifying Effects in Parkinson’s Disease

Seong Ho Jeong et al.

Journal of Movement Disorders 2025, 18(2), 113-126

Болезнь Паркинсона является вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием и характеризуется прогрессирующей потерей дофаминергических и недофаминергических нейронов и наличием телец Леви, которые в основном состоят из агрегированного альфа-синуклеина. Стратегии перепозиционирования и перепрофилирования лекарств с использованием существующих препаратов для новых терапевтических приложений предлагают многообещающие подходы к ускорению разработки препаратов для лечения болезни Паркинсона. Эти стратегии минимизируют время, стоимость и риск за счет использования соединений с установленными профилями безопасности. В этом обзоре оценивается потенциал приоритетных перепрофилированных препаратов для лечения болезни Паркинсона, особое внимание уделяется их механизмам, доклиническим данным и результатам клинических испытаний. Перепозиционирование лекарств относится к процессу разработки препарата для нового показания, которое отличается от его первоначального назначения, при этом новое показание имеет преимущество разработки до одобрения. Напротив, перепрофилирование лекарств подразумевает применение существующих лекарственных соединений для лечения новых терапевтических состояний. И позиционирование, и перепрофилирование предоставляют многообещающие стратегии для улучшения традиционной разработки лекарств и ускорения внедрения новых методов лечения болезни Паркинсона в клиническую практику. Значительным преимуществом этого подхода является то, что профиль безопасности соединения-кандидата уже установлен, что устраняет необходимость в дальнейших доклинических испытаниях безопасности, химической оптимизации или токсикологических исследованиях. Амброксол – лекарственное средство, стимулирующее мукоцилиарную активность и оказывающее отхаркивающее действие. Препарат используется в клинической практике уже более 30 лет и в настоящее время является одним из наиболее широко используемых препаратов при лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей. В одноцентровом двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 2 фазы участвовали 75 человек. Пациенты были рандомизированы на группы с высокими дозами амброксола (1050 мг/день), низкими дозами (525 мг/день) или группы плацебо в соотношении 1:1:1 в блоках по шесть участников. Амброксол в целом хорошо переносился. Нежелательные явления включали головную боль, головокружение, тахикардию, приливы, тошноту, рвоту, диарею и боль в животе. По результатам испытаний сделан вывод, что использование амброксола при деменции при болезни Паркинсона может ускорить потенциальное модифицирующее заболевание лечение. Перепозиционирование и перепрофилирование лекарств предлагают прагматичный и эффективный путь для решения неудовлетворенной потребности в терапиях, которые могут замедлить или остановить прогрессирование заболевания. Однако проблемы, с которыми сталкиваются в испытаниях перепрофилирования лекарств для болезни Паркинсона, подчеркивают необходимость более стратегических подходов для улучшения показателей успеха. При постоянных инновациях перепрофилирование и перепозиционирование лекарств имеют значительные перспективы для преобразования методов лечения болезни Паркинсона, в конечном итоге улучшая результаты и качество жизни миллионов пациентов во всем мире.

5. Роль белка тау в нейродегенеративных заболеваниях и разработка его целевых препаратов: обзор литературы

Role of Tau Protein in Neurodegenerative Diseases and Development of Its Targeted Drugs: A Literature Review

Jiakai Yang et al.

Molecules 2024, 29, 2812

Белок тау – это белок, связанный с микротрубочками, который широко распространен в центральной нервной системе, поддерживает и регулирует морфологию и функцию нейронов. Тау-белок аномально агрегирует и образует нейрофибриллярные клубки при нейродегенеративных заболеваниях, нарушая структуру и функцию нейронов и приводя к их гибели, что запускает инициацию и прогрессирование неврологических расстройств. Агрегация тау-белка при нейродегенеративных заболеваниях связана с посттрансляционными модификациями, которые могут влиять на гидрофильность, пространственную конформацию и стабильность тау-белка, способствуя его агрегации и образованию нейрофибриллярных клубков. Поэтому изучение роли тау-белка при нейродегенеративных заболеваниях и механизма аберрантной агрегации важно для понимания механизма нейродегенеративных заболеваний и поиска терапевтических подходов. В обзоре описываются возможные механизмы, посредством которых тау-белок способствует нейродегенеративным заболеваниям, посттрансляционные модификации тау-белка и связанные с ними факторы влияния, а также текущее состояние открытия и разработки лекарственных средств, связанных с тау-белком, которые могут способствовать разработке новых терапевтических подходов для облегчения или лечения нейродегенеративных заболеваний. Ингибиторы тирозинкиназы, для которых проводились или проводятся клинические испытания, можно разделить на две группы: ингибиторы киназы, противодействующие нейротоксичности, вызванной тау-белком и бета-амилоидом (саракатиниб и нилотиниб), и ингибиторы киназы, противодействующие нейровоспалению (мазитиниб). Саракатиниб является ингибитором семейств Src/Abl, включая киназу Fyn. Было проведено исследование фазы 1b его безопасности, переносимости и биодоступности в центральной нервной системе у пациентов с болезнью Альцгеймера. Первоначальные результаты были многообещающими (хорошая переносимость, биодоступность в головном мозге), хотя данные о его клинической эффективности пока ограничены – планируются дальнейшие аналитические исследования и возможные исследования фазы 2/3. Соли лития одобрены FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) для лечения маниакальных эпизодов и биполярного расстройства. Доклинические исследования показали, что литий может снижать отложение бета-амилоида и фосфорилирование тау, регулировать воспаление, окислительный стресс, поддерживать митохондриальный гомеостаз и улучшать когнитивную функцию. Клинические исследования продемонстрировали, что терапия литием может снизить риск болезни Альцгеймера, остановить прогрессирование ранней стадии болезни Альцгеймера и поддерживать когнитивную стабильность в течение длительных периодов. Изучение белка тау уже давно является важным направлением исследований в области нейродегенеративных заболеваний. В то же время необходимо поддерживать разработку и применение терапевтических подходов, нацеленных на белок тау, и решать проблемы, связанные с терапией белка тау, включая иммунные реакции, цитотоксичность и другие побочные эффекты. Это позволит разрабатывать более безопасные и эффективные стратегии лечения, чтобы соответствующие терапевтические препараты можно было более широко изучать и применять в будущем.

6. Металлы при болезни Альцгеймера: обновление

Targeting Metals in Alzheimer’s Disease: An Update

Bin Du et al.

Journal of Alzheimer’s Disease 2024, 101, S141–S154

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции. Патофизиология этого заболевания характеризуется накоплением бета-амилоида, приводящее к образованию старческих бляшек, а также наличием внутриклеточных нейрофибриллярных клубков на основе гиперфосфорилированного тау-белка. Клинически заболевание проявляется различными нарушениями памяти, речи, когнитивных и исполнительных функций, зрительно-пространственных навыков, причем симптомы со временем постепенно усиливаются. Современные препараты для лечения болезни Альцгеймера могут замедлить прогрессирование заболевания и облегчить симптомы, но не могут в конечном итоге вылечить болезнь. Ионы металлов, такие как железо, марганец, медь, цинк и т.д. играют решающую роль в различных физиологических процессах в центральной нервной системе, включая энергетический метаболизм, строительство мембранного белка, синтез миелина и нейротрансмиттеров и т.д. Гомеостаз ионов металлов в мозге регулируется несколькими белками и молекулярными механизмами, которые работают вместе, чтобы контролировать процесс поглощения, хранения и высвобождения, тем самым поддерживая соответствующую их концентрацию и распределение среди различных областей мозга, клеток и органелл. Нарушение регуляции гомеостаза металлов может вызывать нейротоксичность, и прямое воздействие на эти нарушения посредством хелатирования металлов или смягчения последующей нейротоксичности является ключевой стратегией для терапии болезни Альцгеймера. Клиохинол, также известный как хлорохин, является производным 8-гидроксихинолина, способным хелатировать медь и цинк. На доклинических моделях было продемонстрировано, что пероральное применение клиохинола привело к значительному снижению отложения бета-амилоида в мозге, замедлило ухудшение памяти и привело к небольшому повышению уровня растворимого амилоида при сохранении стабильного здоровья и веса тела. Позже было обнаружено, что клиохинол также может хелатировать железо с умеренной мощностью и быть эффективным в моделях нейродегенерации. В двойном слепом рандомизированном клиническом испытании 2 фазы пероральный прием клиохинола (125 мг дважды в день с 1 по 12 неделю, 250 мг дважды в день с 13 по 24 неделю и 375 мг дважды в день с 25 по 36 неделю) продемонстрировал хорошую переносимость. Клиническое исследование показало, что у пациентов, получавших лечение клиохинолом, было отмечено снижение накопления бета-амилоида в мозге и тенденция к улучшению некоторых аспектов когнитивной функции и качества жизни. Однако у пяти пациентов наблюдались серьезные неблагоприятные явления, и последующие испытания 2/3 фазы были прекращены. Преимущество хелаторов ионов металлов при нейродегенеративных заболеваниях заключается в их способности регулировать биодоступность ионов металлов, снижать окислительный стресс и агрегацию белков, тем самым обеспечивая нейропротекторные эффекты. Эти свойства делают ионы металлов многообещающими мишенями для лечения нейродегенеративных заболеваний.

7. Глутаматергические модуляторы при тяжелой депрессии – от теории до клинического применения

Glutamatergic Modulators for Major Depression from Theory to Clinical Use

Roger S. McIntyre et al.

CNS Drugs 2024, 38, 869–890

Большое депрессивное расстройство – хроническое, изнурительное, широко распространенное заболевание, которое характеризуется подавленным настроением и ангедонией. Большое депрессивное расстройство особенно обременительно, поскольку одобренные моноаминовые антидепрессанты имеют низкие показатели ремиссии. Чтобы предоставить больше вариантов лечения, были изучены новые лекарства, которые воздействуют на другой нейротрансмиттер в мозге, то есть на глутамат. Два антидепрессанта, нацеленных на глутамат, эскетамин в виде назального спрея и пероральный декстрометорфан-бупропион, теперь одобрены для лечения депрессии и имеют потенциальные преимущества в эффективности и безопасности по сравнению с антидепрессантами, нацеленными на моноамины. Назальный спрей эскетамин рекомендуется взрослым с диагнозом большого депрессивного расстройства, которые не ответили на терапию как минимум двумя антидепрессантами. Клиническое исследование 3 фазы TRANSFORM-2 имело двойной слепой, рандомизированный, многоцентровой, активный компараторный дизайн; в него было включено 227 пациентов с умеренным/тяжелым большим депрессивным расстройством, которые не ответили на 2 антидепрессанта. Вмешательство состояло из эскетамина (56 или 84 мг, два раза в неделю) против назального спрея плацебо в качестве дополнения к антидепрессантам, продолжительность исследования составила 4 недели. Положительные изменения у пациентов, получавших эскетамин + антидепрессант, были более значительными, чем у тех, кто лечился антидепрессантом + плацебо спреем. Декстрометорфан-бупропион, выпускаемый под торговой маркой Auvelity, представляет собой комбинированный препарат с фиксированной дозировкой, одобренный для лечения большого депрессивного расстройства у взрослых. Он содержит декстрометорфан, антагонист NMDA-рецепторов и агонист сигма-1-рецепторов, и бупропион, ингибитор обратного захвата норадреналина и дофамина. Препарат принимается внутрь в виде таблеток, как правило, один или два раза в день. В двух клинических исследованиях фазы 2 и фазы 3 продолжительностью 12 и 15 месяцев с декстрометорфаном-бупропионом в дозах 45–105 мг у пациентов с большим депрессивным расстройством показатели ремиссии и ответа были значительно выше при применении декстрометорфана-бупропиона в обоих исследованиях. Препарат хорошо переносился, при этом наиболее частые побочные эффекты были оценены в течение лечения как легкие или умеренные. В обоих долгосрочных исследованиях частота ремиссии приближалась к 70%, а частота ответа превышала 80%. Эти данные свидетельствуют о том, что декстрометорфан-бупропион является эффективным, быстродействующим и хорошо переносимым препаратом для лечения депрессии. Он приводил к ремиссии у значительного процента пациентов. Одобрение терапии, нацеленной на глутамат, представляет собой новый важный механизм лечения депрессии. Таким образом, эти препараты предоставляют еще один путь лечения для пациентов в качестве терапии первой линии или для тех пациентов, у кого обнаружен неудовлетворительный ответ на терапию другими препаратами и/или проблемы с переносимостью моноаминергических антидепрессантов.

8. Насколько близка направленная на аутофагию терапия болезни Альцгеймера к клиническому использованию? Краткое изложение модуляторов аутофагии в клинических исследованиях

How close is autophagy-targeting therapy for Alzheimer’s disease to clinical use? A summary of autophagy modulators in clinical studies

Sofia Miranda Fernandes et al.

Frontiers in Cell and Developmental Biology 2025, 12, 1520949

Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, клинически характеризующееся прогрессирующим снижением памяти и когнитивных функций и являющееся ведущей причиной деменции, на которую приходится 60–80% пациентов с деменцией. Патологическим признаком болезни Альцгеймера является накопление аберрантных агрегатов белков/пептидов, таких как внеклеточные амилоидные бляшки, содержащие бета-амилоид и внутриклеточные нейрофибриллярные клубки, состоящие из гиперфосфорилированного тау. Аутофагия – это процесс утилизации клеточных органелл, участков цитоплазмы, а также разрушения микроорганизмов, проникающих в клетку, в лизосомах. Агрегированный бета-амилоид и гиперфосфорилированный белок тау в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера выводятся внутренним клеточным процессом организма, известным как аутофагия. Таким образом, аутофагия жизненно важна для поддержания здоровья и стабильности нейронов. При болезни Альцгеймера нарушения в аутофагийно-лизосомальном пути способствуют накоплению токсичных агрегатов. Дисфункциональная аутофагия связанная с патогенезом болезни Альцгеймера, способствует накоплению неправильно свернувшихся белков. Восстановление аутофагии путем модуляции этих молекулярных и сигнальных путей может быть эффективной терапевтической стратегией для лечения болезни Альцгеймера. Все это делает крайне важным поиск молекулярных мишеней, которые могут участвовать в регуляции аутофагии, и факторов, способных влиять на ее связь с патогенезом различных заболеваний. Исследователи выявили ряд препаратов, нацеленных на дисрегуляцию аутофагии при болезни Альцгеймера. Нилотиниб обладает нейропротекторным потенциалом, поскольку ингибирует киназу c-Abl, которая активна в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Активация c-Abl коррелирует с отложением белка тау и нарушениями аутофагии. Нилотиниб стимулирует аутофагию, способствуя удалению токсичных агрегатов (бета-амилоида и тау). Нилотиниб проходил клиническое испытание в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы 2 с участием 75 пациентов. Дозы препарата составляли 150 или 300 мг, при этом в группе с дозами 150 мг было отмечено значительное снижение уровня гиперфосфорилированного тау. Было установлено, что нилотиниб безопасен и биодоступен в головном мозге и влияет на ключевые маркеры нейродегенерации (бета-амилоид и тау). В настоящее время ведутся клинические исследования препарата фазы 3. Поскольку аутофагия участвует как в метаболизме бета-амилоида, так и белка тау, и имеет тесное отношение к нейродегенерации, она может служить потенциальной терапевтической мишенью для болезни Альцгеймера. Обширные исследования выявили значительное нарушение аутофагии при болезни Альцгеймера и подчеркнули важность функциональной аутофагии в очистке агрегированных белков, что делает аутофагию многообещающей целью для терапии болезни Альцгеймера. Однако до сих пор неясно, насколько активация аутофагии способствует лечебному эффекту в терапиях, которые в настоящее время изучаются в клинических испытаниях. Выявление модуляторов аутофагии с более высокой специфичностью могут ускорить разработку терапевтических средств, направленных на аутофагию при болезни Альцгеймера.

9. Прогрессирующий рассеянный склероз: оценка текущих методов лечения и изучение будущих стратегий лечения

Progressive multiple sclerosis: Evaluating current therapies and exploring future treatment strategies

Marelisa Albelo-Martinez et al.

Neurotherapeutics 2025

Прогрессирующие формы рассеянного склероза включают первично-прогрессирующий рассеянный склероз и вторично-прогрессирующий рассеянный склероз. В отличие от рецидивирующе-ремиттирующего рассеянного склероза, прогрессирующий рассеянный склероз распознается по неуклонному прогрессированию с накапливающейся инвалидностью, редкими или отсутствующими рецидивами. Клинически неврологическое ухудшение при рассеянном склерозе может происходить в рецидивирующе-ремиттирующей фазе заболевания из-за неполного восстановления от нейровоспалительных рецидивов. Однако прогрессирующее течение заболевания является доминирующим фактором, связанным с накапливающейся инвалидностью. При этом проявляются стойкое компартментализированное воспаление центральной нервной системы, митохондриальная дисфункция и изменённые иммунные реакции. Недавние исследования продемонстрировали, что компоненты воспаления и нейродегенерации присутствуют на всех фазах рассеянного склероза. Однако признаки воспаления более выражены на рецидивирующей стадии, а нейродегенеративный компонент преобладает в прогрессирующей стадии. Хотя оба аспекта существуют параллельно с начала заболевания, рассеянный склероз становится клинически прогрессирующим, когда масштаб повреждения превосходит способность центральной нервной системы к функциональной компенсации, что приводит к постоянной неврологической инвалидности. Управление симптомами при прогрессирующих формах рассеянного склероза в первую очередь направлено на улучшение качества жизни путем устранения конкретных симптомов по мере прогрессирования заболевания. Распространенные симптомы включают спастичность, усталость, боль, а также когнитивные нарушения. Терифлуномид – иммуносупрессивный препарат, предназначенный для лечения рассеянного склероза. Он приостанавливает процессы деления некоторых клеток иммунной системы и, кроме того, вероятно, обладает иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. Терифлуномид принимается перорально в виде таблеток ежедневно в дозе 7 или 14 мг/сут. В фазе 2 клинических исследований с участием 179 человек в течение 36 недель изучалась эффективность приема препарата в двух различных дозировках по сравнению с плацебо у пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом или с вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом с рецидивами. В группе пациентов, получавших более высокую дозу препарата нарастание инвалидизации было значительно меньше, чем в группе, получавшей плацебо. В будущем ожидается одобрение первых эффективных методов ремиелинизации, с потенциальной возможностью не только замедлить прогрессирование заболевания, но и обратить вспять некоторые повреждения миелина, характерные для прогрессирующего рассеянного склероза. Кроме того, ожидается, что появление новых нейропротекторных средств, особенно тех, которые направлены на митохондриальную дисфункцию и окислительный стресс, предоставят более надежные варианты ограничения нейродегенерации. Улучшенное раннее выявление прогрессирующего рассеянного склероза и более точные инструменты мониторинга могут способствовать более ранним вмешательствам, изменяя течение заболевания до наступления значительной инвалидности. Вместе эти достижения обладают потенциалом для революционного изменения стрптегии лечения прогрессирующего рассеянного склероза, предлагая улучшенные результаты и повышение качества жизни для страдающих этим заболеванием.

10. Агонисты дофамина в лечении болезни Паркинсона: шоу должно продолжаться

Dopamine agonists in the treatment of Parkinson's disease: the show must go on

Wolfgang H. Jost

Journal of Neural Transmission 2024, 131, 1471–1480

Болезнь Паркинсона – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, распространённость которого во всём мире расширяется, а заболеваемость неуклонно растёт с возрастом. Двигательные симптомы являются основными признаками болезни Паркинсона, и двигательная функция прогрессивно ухудшается с увеличением продолжительности заболевания, что приводит к инвалидности и снижению качества жизни. Лечение леводопой, направленное на восполнение дефицита дофаминергической активности в полосатом теле, обычно приводит к значительному улучшению клинических двигательных симптомов. Однако у пациентов с болезнью Паркинсона часто наблюдаются связанные с леводопой двигательные осложнения, включая двигательные флуктуации и дискинезии, которые возникают и прогрессируют с течением времени. Агонисты дофамина продемонстрировали эффективность в лечении болезни Паркинсона, но их применение ограничено побочными явлениями. Агонисты дофамина могут значительно различаться по селективности и сродству к подтипам рецепторов, химическому составу, степени связывания с рецептором и собственной активности на рецепторе. Большинство одобренных в настоящее время агонистов дофамина для лечения болезни Паркинсона в первую очередь нацелены на дофаминовые рецепторы D2/D3. Однако селективная активация дофаминовых рецепторов D1/D5 может обеспечить устойчивую активацию двигательной функции, избегая при этом нежелательных явлений, связанных с агонизмом рецепторов D2/D3. Современные ингибиторы дофаминовых рецепторов исторически были разделены на две группы в зависимости от их химической структуры: эрголиновые производные первого поколения (производные спорыньи, например, бромокриптин, каберголин, лисурид, перголид) и более поздние агонисты, не имеющие эрголиновой структуры (например, прамипексол, ропинирол, ротиготин, апоморфин). Пирибедил был одним из первых агонистов, выведенных на рынок, и широко используется в форме пролонгированного перорального применения. Пирибедил действует как неэрголиновый частичный селективный агонист дофаминовых D2/D3 рецепторов и оказывает минимальное влияние на серотонинергические, холинергические и гистаминергические рецепторы. Рандомизированные двойные слепые клинические исследования показали, что пирибедил (в дозах 150–300 мг/сут, 3 раза в день) превосходит плацебо в улучшении двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона на ранних стадиях. Пилотные клинические испытания показывают, что пирибедил может улучшать немоторные симптомы, такие как апатия, но необходимы дополнительные подтверждающие исследования. Переносимость и профиль безопасности пирибедила соответствуют классу дофаминергических агонистов. Агонисты дофамина можно считать наиболее эффективными препаратами после леводопы. Их применение рекомендуется на всех стадиях заболевания в качестве монотерапии и комбинированной терапии. Исследования, описанные в данном обзоре, показывают, что частичные агонисты дофамина, селективные к D1/D5-рецепторам, могут помочь решить эту неудовлетворенную потребность. Для дальнейшего обоснования данного подхода необходимы дополнительные данные текущих плацебо-контролируемых рандомизированных клинических исследований.